連載【フィッティングの技法④】足を靴の中で固定するとは?―踵の固定について

フィッティングのあるべき状態として、第2回のコラムで「痛みなく、指を除き足を靴の中で固定すること」と挙げたが、今回のコラムから、具体的にどのような方式で足を固定するのか、その考え方を紹介したい。

私の場合、フィッティングでは歩行時に足が靴の中で動かないよう、3段備えで固定している。第1の備えは踵の固定。第2の備えは土踏まずの固定であり、第1の備えで足を固定しきれない分を押さえる。さらに第2の備えで足を固定しきれない分を最後の第3の備えとして、ボールジョイント周囲で押さえる。

靴の種類に関わらず、この順番によく留意し、まずは踵の固定を最重要点として考えてほしい。踵の固定なくして、土踏まずやボールジョイントのフィッティングを論じても効果は薄いし、靴と一体化するようなフィッティングは得られない。

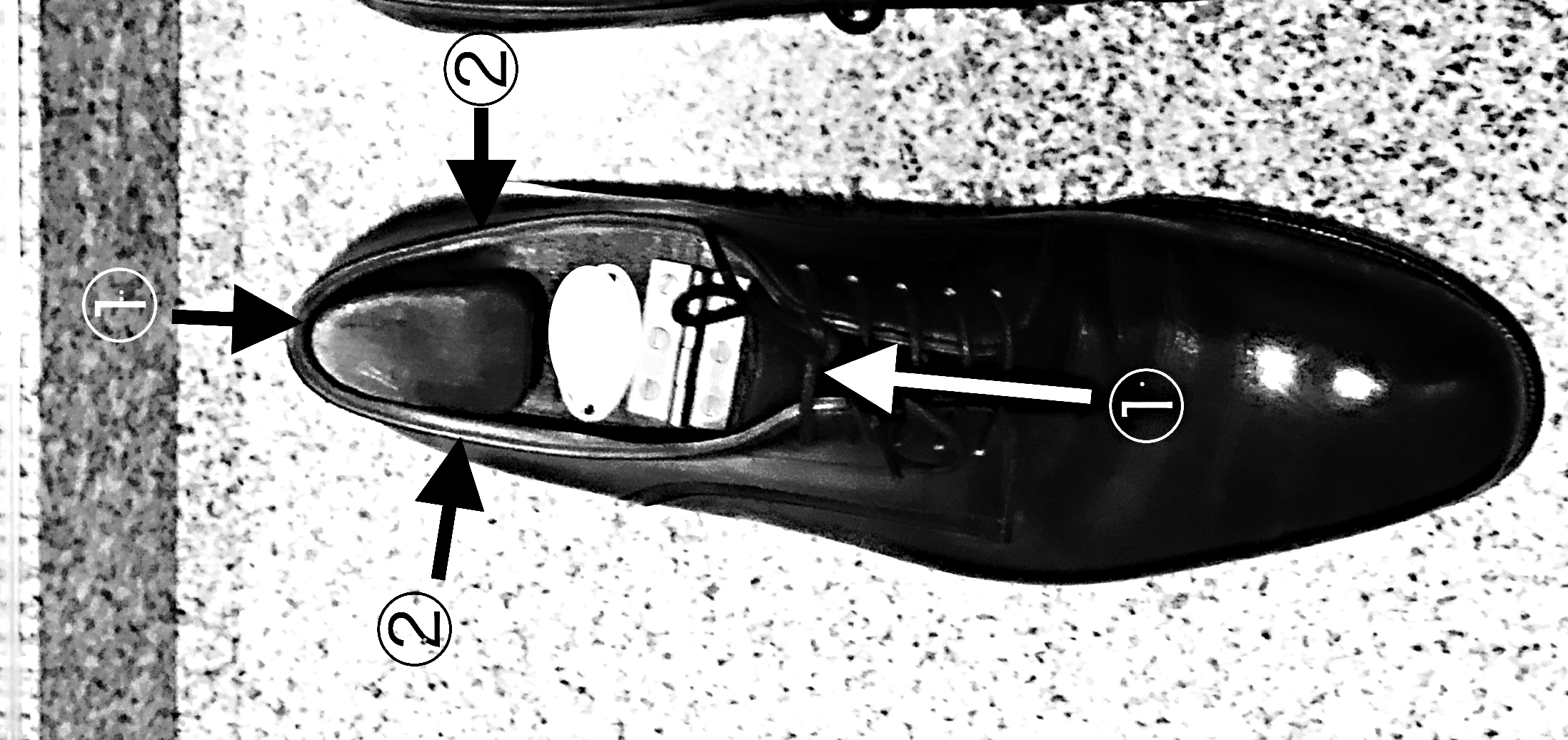

画像1:踵にかかる力①は甲から踵方向へ押さえる力で②は踵を挟み込む力

踵の固定を考える際は、踵の形状のみではなく、必ず踵と甲の組み合わせで考える。感覚的には、踵と甲で痛みなく2方向から挟むイメージである。画像1の①として示すとおり、甲から踵方向に対して適切なテンションをかけるために、甲をどうすべきかは第3回のコラムを参照してほしい。

靴の踵の形状については、なるべく精密に足の踵部分の形状をなぞることが必要になる。足と靴の踵形状が近ければ、甲から踵方向に生じるテンション(画像1の①)を、踵全体で分散したうえで受け止めることができるので、痛みが生じるリスクを軽減できるし、それだけ強いテンションをかけることで踵を固定しやすくなる。

靴の踵幅については、市販の革靴では踵幅が想定する足の踵幅から1~2mm足した幅で設計するケースが多いが、逆に足より6mm以上細くすることを提唱したい。そうすることにより、画像1の②に示すとおり、踵を両側から固定するテンションが働き、歩行時のブレを軽減できるし、踵が靴から抜けることもなくなる。

画像2:踵部分の比較。左が市販の革靴の木型、中央が著者の足、㊨が著者が設計した木型

ちなみに画像2に示すが、私が自分の足に対して木型を設計する場合は、足の踵幅62mmに対し、53mmとしている。また、所有している20世紀のヴィンテージシューズではサイズUK7に対し踵幅55mmであるにもかかわらず、その履き心地は実に快適だ。

そのような設定をして、「踵が靴にあたり痛みを生じるのではないか?」と思われるかもしれないが、リスクは低いと考えている。

第1に、人間の足は踵骨の周りが脂肪に覆われており形状が可変であり、靴下と同じくより狭い幅にすることで足と靴が密着し、衝撃やテンションが踵全体に分散されるため。第2に、靴の踵と足の踵の形状差により生じた力は、靴の履き口に逃すことが可能であるため。第3に、靴自体も革など多少の可変性を持つ素材でできているため。ただし、踵の芯材が樹脂などで固められている場合は可変ではないので、第3の理由に当てはまらない。

ぜひ、フィッティングや靴型設計を考える際に一考してほしい。次回以降は、土踏まずとボールジョイント部分のフィッティングについて紹介していきたい。

【著者プロフィール】

二本真(ふたもと・まこと)。1982年生。2007年から靴に興味を持ち木型製作を始める。2012年にJapan Leather Award アマチュア部門賞。2015年に同グランプリを受賞。2016AW/2017SSの東京コレクションでブランドに靴を提供。2018年にオンライン足計測による革靴とのマッチングサイト「#すごいフィッティング(https://fitting.shoes)を開設、5000人以上の足データを収集し、木型設計に活かしている。Twitter(https://twitter.com/Zin_Ryu)でもZinRyuの名前で積極的な情報発信を行う(フォロワー数4300)。現在も一般企業にサイバーセキュリティの専門家として勤務する傍ら靴木型設計を追求している。